補足資料

PROJECT MEMBER

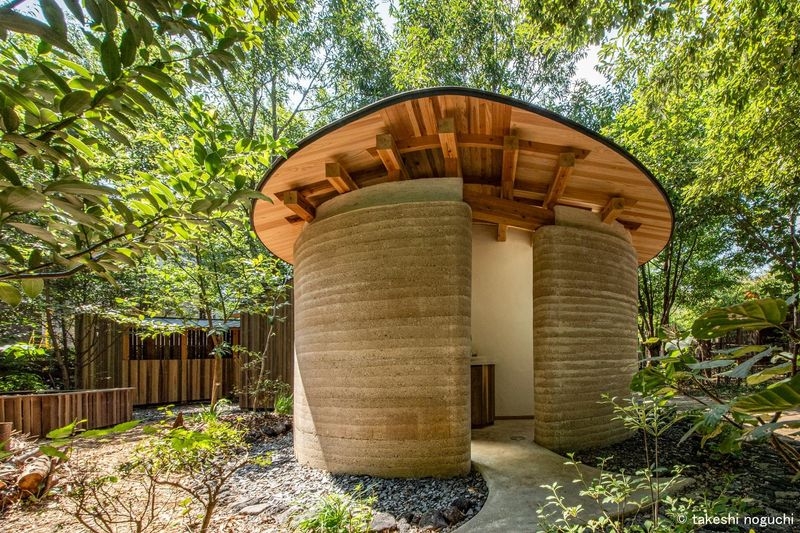

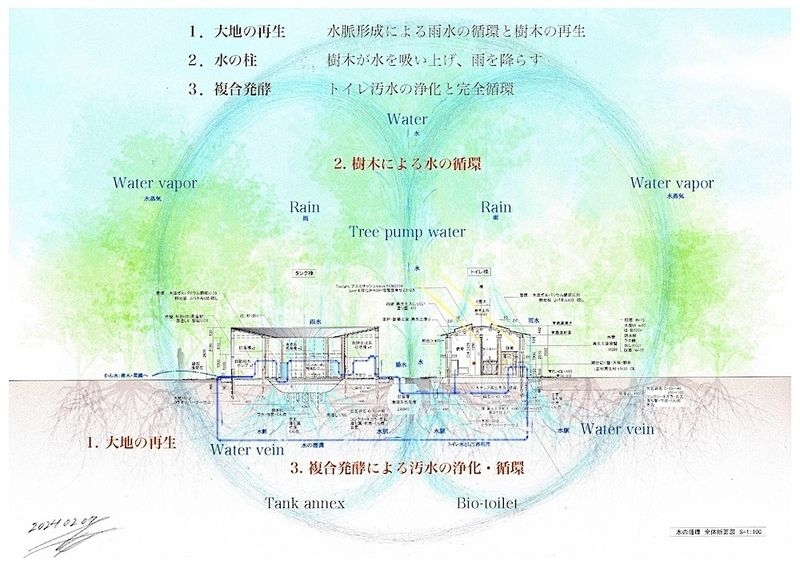

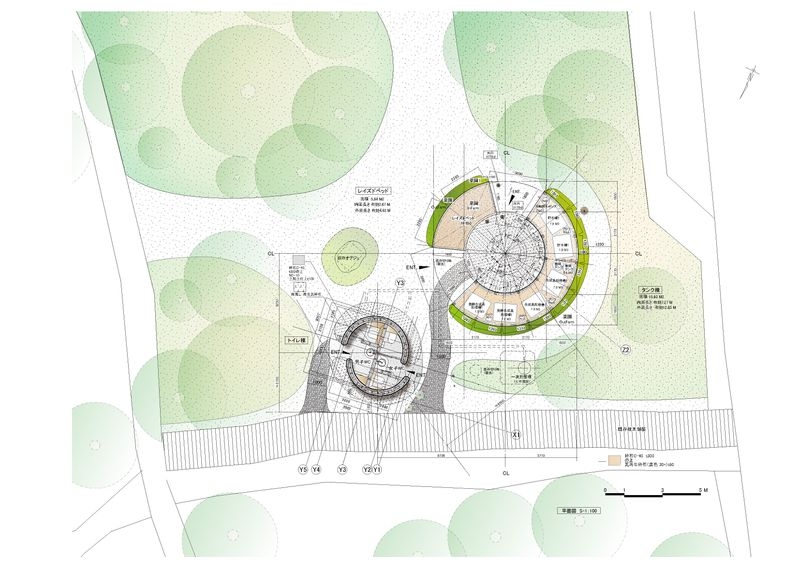

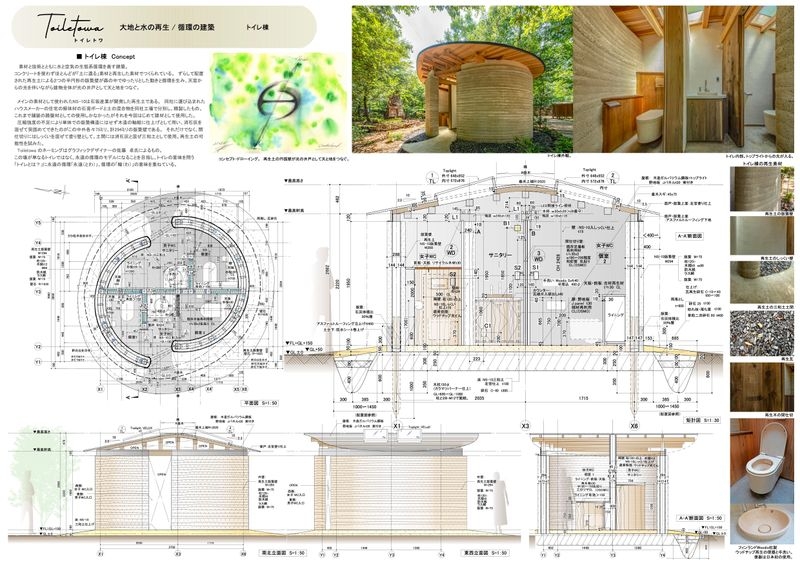

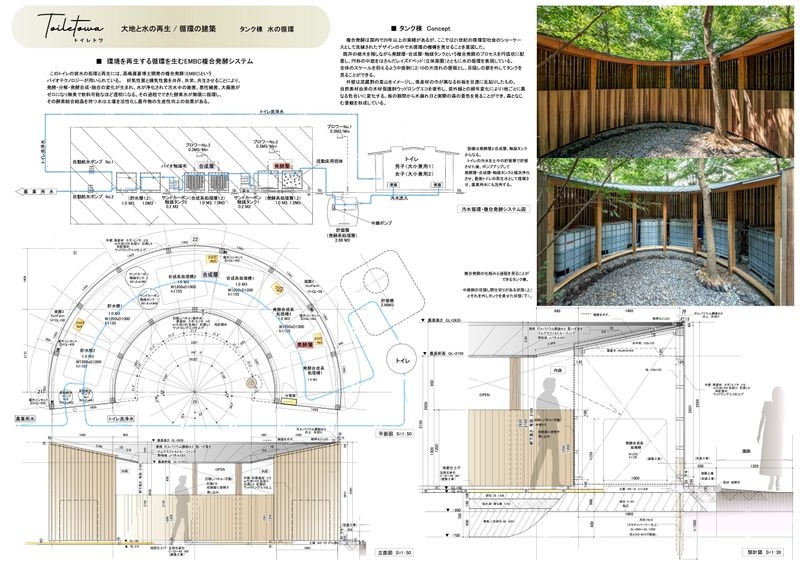

全ての存在は土から生まれ、土に還る円である。 〈TOILETOWA〉は、その循環と再生の姿を可視化した取り組みである。単なるトイレではなく、廃棄物のない循環型社会のモデルとして、産業廃棄物の再資源化を行う石坂産業の本社に併設された環境教育の場「くぬぎの森」に設けられた。 かつて日本は、世界有数の循環型社会であり、「くぬぎの森」がある埼玉県三芳町の里山も、300年以上にわたり人々に親しまれ、守られてきた。植えられた木々はすべて落葉樹で、落ち葉は堆肥となり、森林と農作物を育て、再び落ち葉に還るという循環が続いていた。そこには、自然と共に生きる循環型農業が根付いていた。 〈TOILETOWA〉は、こうした江戸時代から続く循環を現代に蘇らせ、土づくりに欠かせない微生物の大切さを伝えるために誕生した。この思いをまず社員へ伝え、そこから来訪者へ、さらに子どもたちへと広げ、循環の知恵を未来に伝えていく役割を担っている。 〈TOILETOWA〉は、石坂産業開発の再生土NS-10を用いた円形の版築壁のトイレ棟と、その排水の再生・循環過程を見せるタンク棟で構成されている。環境負荷低減のため、基礎にはコンクリートを使用せず、砕石と木杭で建設された。 素材も循環をテーマに選ばれている。トイレ棟の内壁と土間には再生土や再生木材、再利用ガラス材を使用する。さらに、手洗い場や便器にはウッドチップの再生製品が用いられている。 施工は若手大工による手刻みの木工が施され、版築、塗壁、三和土、モルタル研ぎ出しといった左官技術も活用。素材のみならず、木と土の建築伝統技術の継承と循環も実現している。 【森の再生】 〈TOILETOWA〉は、建築のみならず、森の再生という重要な役割も担っている。今回のトイレ建築に伴い、周囲の森と土壌が酸化して固まり弱っており、外構整備とともに森を再生する作業としてトイレを中心とした森の「大地の再生」工事を行った。自然素材を用いて土中に水と空気を通すことで、周辺一帯の森が再生され、爽やかな空気が流れている。これにより、森の中に土―木―建築―土という水と空気の循環ができたことが実感でき、トイレの複合発酵の水循環とともに森の生態系が再生した。 【トイレ棟】 素材と技術を通じて、水と空気の生態系循環を体現する建築。コンクリートを使用せず、ほとんどが「土に還る」素材と再生素材で構成されている。ハウスメーカーの住宅解体材(石膏ボードと土の混合物)を分別・精製し、舗装の路盤材としてだけでなく、初めて建材として採用した。 圧縮強度の不足から単体での版築構造は採用せず、木造の軸組に仕上げ材として使用。消石灰を混ぜて突き固めることで、内外各々厚み75mm、計294mmの版築壁を実現した。さらに、間仕切りはしっくいを混ぜた塗り壁に、土間は消石灰と混ぜた三和土として使用し、再生土の可能性を広げた。 〈TOILETOWA〉のネーミングはグラフィックデザイナー佐藤卓氏によるもの。この場が単なるトイレではなく、永遠の循環のモデルになることを願い、「トイレとは?」という問いに「永遠(とわ)」、循環の「輪(わ)」の意味を重ねている。 【環境を再生する循環を生むEMBC複合発酵システム】 このトイレの排水処理と再生には、高嶋康豪博士が開発した複合発酵(EMBC)というバイオテクノロジーが採用されている。好気性菌と嫌気性菌を共存・共栄・共生させ、発酵・分解・発酵合成・融合の変化を起こすことで、水を浄化し、汚水中の雑菌・悪性細菌・大腸菌がゼロになり、無臭で飲料可能なほど透明な水へと再生される。その過程で生まれた酵素水は無限に循環し、土壌を活性化させ、農作物の生産性向上に貢献している。 【タンク棟】 複合発酵は国内で20年以上の実績があるが、ここでは21世紀の循環型社会のショーケースとして、洗練されたデザインの中で水循環の仕組みを見せることを意図した。 既存の樹木を残しつつ、発酵層-合成層-触媒タンクの複合発酵プロセスを円弧状に配置。円形の中庭を挟み、レイズドベッド(立体菜園)とともに水の循環を表現している。全体のスケールを抑えるため、中庭側に2/10の片流れ屋根とし、目隠しの扉を外してタンクを見られるようにした。 外壁は武蔵野の里山をイメージし、幅の異なる県産杉板を目透きの乱貼りで仕上げた。自然由来の木材保護剤ウッドロングエコを塗布し、経年変化によって1枚ごとに異なる色合いを楽しめる。板の隙間から木漏れ日が差し込み、森と調和する景観を形成している。