補足資料

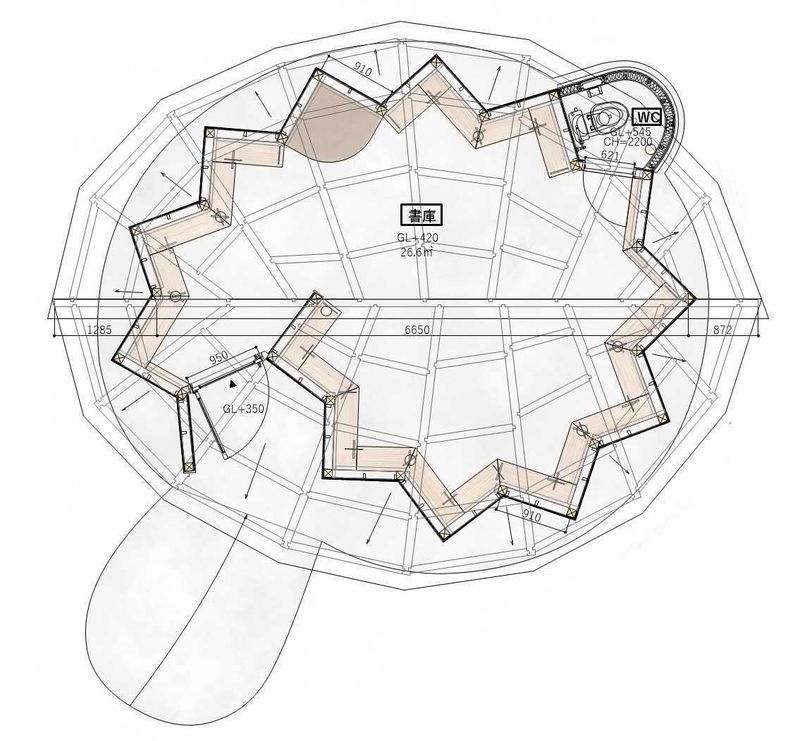

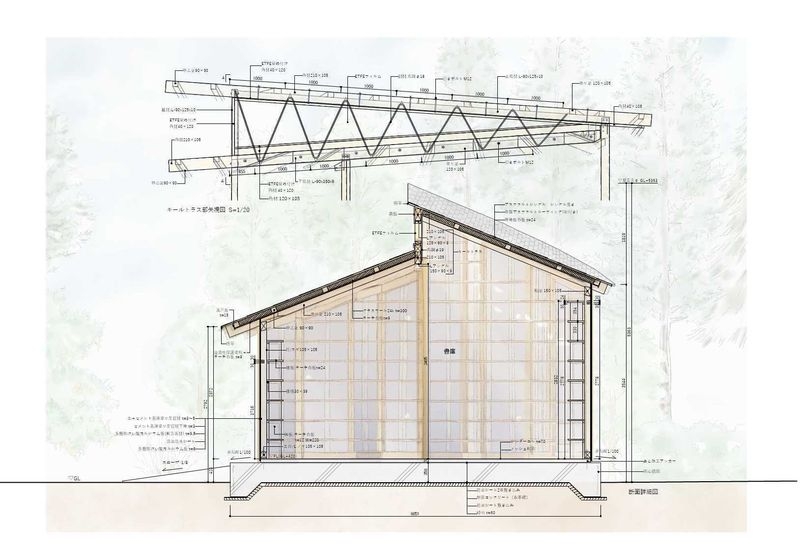

千葉県いすみ市の小さな山の頂上に,一万冊の本を収容する書庫と離れをつくるプロジェクト。40年前,父がこの地の山荘を購入し,週末に通い果樹の手入れをしながら,毎月友人たちを招待し,季節の恵みを楽しんできた。父がライフワークとして収集した本をアーカイヴとして残したいと願い,書庫をつくることとなった。また,私は学生時代から現在の事務所で作成した全ての模型をこの山荘に運んでいた。いよいよ模型の置き場がなくなり,書庫の隣に建築模型を収める離れを同時につくらせてもらうことになった。書庫に収める本は専門書が多く,将来的には小さな図書館として研究者たち・地域の方たちに開放する。また,離れも,見せる倉庫として訪れた方たちに建築模型を自由に眺めてもらう場所とする予定である。 山荘の周辺は空き家も多く,深刻な過疎化が進んでいる場所に,ただでさえ人が寄り付かなそうな書庫と離れをつくる。このテーマにどう向き合うのか。書庫は,この地に訪れたくなる動機付けの一つとして,みんなが見に行きたくなるような特徴的な形の建物を提案した。コンパクトなスペースの中に,できる限り沢山の本が置けるよう,外壁の周長をかせぐため,ジグザグの壁を巻貝のように囲い込み,内部に小さな閲覧スペースを設けた。昔からの隣人で大工の峯島さんに初めて図面を見せた際,普段は四角い建物しかつくらないため,このような形はとてもつくれないという。峯島さんがつくれる構法を,3Dを駆使したプレカットなど先端技術を上手く用いることで実現しようと考えた。 敷地は鬱蒼とした森の中であるが,かろうじて樹上から光が差し込んでくる。極力直射日光を本にあてないために,開口部は2枚の屋根をずらし,ハイサイドライトにより上からの光のみ取り入れるようにした。内部の約6mのスパンは,鉄骨のトラスで飛ばしている。この屋根形状を実現するためには,野地板を放射状に貼れるように,登り梁の天端を全て異なる角度で斜めカットする必要がある。3D加工機でプレカットを行うことで,複雑な形状もスムーズに加工することができた。 ハイサイドライトは,山の中へも搬入がしやすく,耐久性にも優れたETFEフィルムという最新素材を用いた。外壁は敷地の山の土を用いて,ボランティアの方20人と一緒にワークショップ形式で塗り込んだ。一般の方に工事プロセスに参加してもらうことで、この建築をどう地域に開いていくのか、考える手掛かりになると思った。伐採期限が過ぎている現地の杉林を,この機会に数十本間伐し,皮を剥ぎ,杉皮を外壁の一部に貼り付けた。 峯島さんは,最先端素材から現代では用いない旧来の素材まで,様々な”無茶振り”をその都度試行錯誤しながら施工して下さった。例えば杉皮を剥ぐ技術は,この地域ではもう峯島さんしかできないそうだ。難しいところは3Dプレカットで補いつつ、峯島さんの技術を取り込んでいく。現代技術と峯島さんの掛け合わせによって、熟成した”最先端ローカル”建築になっていった。この小さな建築を通して,地方と都市の新たな関係性を構築できる可能性を感じた。(高池葉子)