補足資料

PROJECT MEMBER

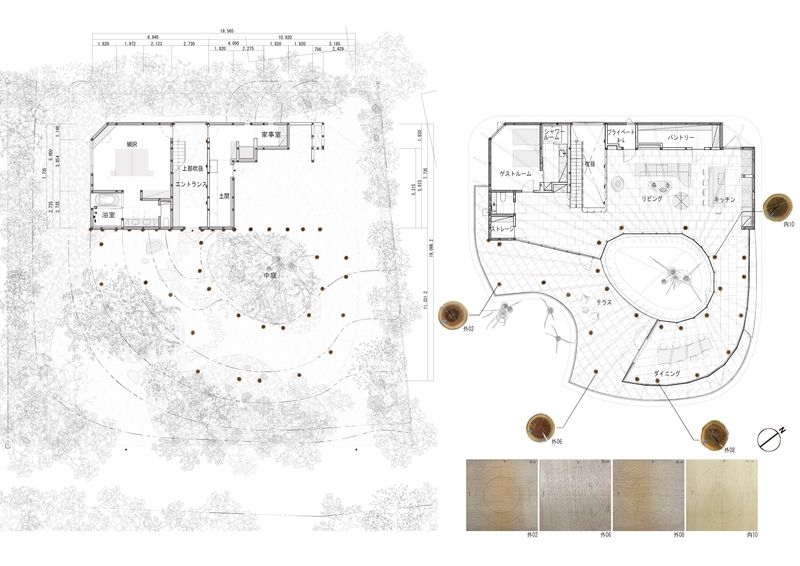

場所が育てる建築 この敷地は戦後、建主の祖父が軽井沢に居を構え暮らしてきた土地である。緑道に沿って木立がどこまでも続き、葉の合間から印象的な光が射す。30m級の高木が生い茂り、敷地中央には樹高26mのキハダが天蓋のように空を覆う。この木は、建主の幼少期から既に巨木であり、周囲を駆け回った特別な思い入れがあった。 建主の要望は木に包まれる空間。建主の家系は先代まで木材を扱うことを生業にしており、自身のルーツとして木という存在を大切にしていた。家を建て替えるにあたり、木々と共に代々守られてきた環境ごと次の世代へ継承する事は必然だと感じた。 既存家屋は敷地奥の母屋と、緑道側の車庫で構成されていた。配置は建て替え後も既存を踏襲し、枝葉や根を避けつつ基礎の掘削範囲も最小限に抑えた。そして、すべての樹木の位置と樹高・葉張りを測量。特にキハダは基礎に干渉しないよう根の範囲の試掘調査を行った。既存母屋の両端にあった2世帯の玄関と車庫を結ぶ通路は、木々を避けた生活動線として利用されていた。私たちは既存配置及び、代々続く生活動線を建築化し継承することで環境を維持することを試みた。 しかし、敷地内の木をいくら残したとて、緑道に建築の存在は似つかわしくない。周辺環境まで含めて継承すべきである。 そこで、元口φ=325~290mm、末口φ=180~240mmの丸太を配し、ピロティ形式で建物をもち上げ、環境を纏うことにした。多湿な軽井沢で、建物を浮かせることは湿気対策として慣例的である。 また、歩行者の多い緑道と生活空間に高低差をつけ、互いが木に包まれる建ち方を実現。1階の外壁は仄暗い空間と柱の重なりに身を潜める。 ピロティの奥に位置するエントランスは、開口越しに見える2本の既存樹を基にして位置と幅を決定。 階段側へ傾けた吹き抜けから射し込む光が自然と上階へ導く。 2階はキハダを内包する円環状の空間である。キハダを中心として放射状に丸太柱と登り梁を配置。大地から室内を貫通した通し丸太柱が大屋根を支える。すべての丸太は曲がり方や太さを型取り、場所ごとに指定。木が育った時間を尊重し、山に自生していた頃の方角へ向けて計画した。それは、経年変化を少なくすると共に、山に根を張っていた頃の佇まいを空間へ引き継ぎ、建築全体が木立の延長のように環境へ溶け込む事を目指した。 継承とは単なる保存ではなく、既存環境をどう読み解き、評価し、新たな価値へと昇華させる行為である。場所がもつ潜在的・顕在的な質と能動的に関わり合うことで、建築とこの場所にシナジーが生まれる。木立と呼応しようとする建築のあり方が、住人と緑道の心地よい関係をつくり、場所の潜在的な力を暮らしに宿す住宅を目指した。